اللعب مع الزمن

في أول مسيرته الإبداعية فكر نجيب محفوظ أن يكتب تاريخ مصر متوسلًا بفن الرواية، وأنتج على هذا الدرب روايات “عبث الأقدار” و”رادوبيس” و”كفاح طيبة” التي تدور في مصر القديمة، لكنه لم يلبث أن أحجم عن المضي قدمًا، ونزل إلى أرض الواقع ليبني مشروعه الأدبي العملاق، وإن كان قد عاد في ثمانينيات القرن العشرين إلى عهد الفراعنة، ليكتب روايته “العائش في الحقيقة” عن حركة إخناتون، التي لا يزال صداها يتردد إلى الآن حين يتيه المصريون المعاصرون بأن أجدادهم القدامي نادوا بالتوحيد.

ظل زمن الفراعنة الطويل يلهم أدباء مصر المحدثين والمعاصرين تارة بطريقة مباشرة، وطورًا باستدعاء موروثه الحضاري ورمزيته وطبقاته الثقافية، حيث الحكم والأمثال والأساطير، التي لا تكف عن التجدد والتناسل بلا هوادة، وفي ركاب هذا التصور أنتج صبحي موسى روايته “صمت الكهنة” الصادرة عن دار “سما” أخيرًا في 139 صفحة، وإن كان قد سلك فيها طريقًا مختلفة ربط فيه الآني بالذي وقع في الزمن السحيق، عن طريق بطله الذي طاردته “لعنة الفراعنة” فتماثلت حكايته مع حبيبته “مديحة” التي أغوته، مع حكاية “حور محب” مع معشوقته “آن”، ليمارس كهنة المعبد المقدس، بطقوسهم ورموزهم وطلاسمهم ومآربهم، دورًا على حياة بطل الزمن المعاصر، مثلما فعلوا ذلك في الزمن الأول، وهو ما يعبر عنه هذا البطل بعبارة وردت في الفصل قبل الأخير في الرواية تقول: “تكررت زيارتي إلى المعبد بصحبة أصدقائي الكهنة، لكنني لا أعرف أكان هذا بالجسد أم كان بالروح، فعادة ما كانوا يجيئون إلى غرفتي بعد وفاة أمي، وعادة ما كنت أذهب إليهم فيحدثونني عن تاريخ المعبد وساكنيه، وما كنت أفكر في مكان حتى أجدني هناك، أتأمل ما عليه من رسوم، وما يعلوه من تراتيل، فقط كان عليّ أن أفك أزرار قميصي، وأكشف عن ريشتي، حينها أكون حيثما أفكر، ويكونون معي حيثما أحتاجهم”.

البطل كان “طفلًا عنيدًا تملؤه الهلاوس، طفل يعيش في عالم غير الذي يعيش فيه الآخرون”، فصار طالبًا جامعيًا طيبًا وبريئًا، يعيش في “أشمون” التي كانت أحد الحواضر الفرعونية العريقة، ويدرس الآثار، ومولع برسم صور الفراعين، قادته أقداره إلى أن يتمكن في طفولته الغضة من أن يزيح حجرًا ضخمًا عجز عن رفعه الرجال الأشداء، ليجد نفسه هابطًا إلى سرداب مظلم طويل أدى به إلى أن يجد نفسه بين كهنة المعبد القديم، فيصاب بداء غامض، يدخل على إثره المستشفى، ويشخصه الأطباء بأنه مرض نفسي عضال ويعالجونه على هذا الأساس، لكنه وحده الذي يعرف أن ما به بفعل غضب الكهنة لأنه أفشى لأهله السر الذي ائتمنوه عليه، وحذروه من أن يبوح به لأحد.

بينما يحتار الأطباء في تحديد العلاج الناجع، يعرف المريض ما الذي أصابه، ويوقن بأن شفاءه ليس له سوى طريق واحدة وهي الكتابة والرسم، وهذه مسألة يعلن عنها الكاتب منذ البداية، إذ يقول في أول عبارة بروايته: “القلم يرتعش في يدي وأشعر أنني لم أقبض عليه منذ زمن بعيد، هذا صحيح، فليست لي علاقة به، لكن الفرق بينه وبين الريشة ليس كبيرًا إلى هذا الحد، فكلاهما يستطيع بين جدران غرفة مغلقة أن يعيد تشكيل العالم، الفرق الوحيد أن المداد مختلف”.

على ضفاف هذه الحكاية المركزية تتناسل الحكايات الأسطورية السائدة في الريف عن الجن والعفاريت ولصوص الليل، في “واقعية سحرية” تظهر توالد الخرافات التي تعشش في أذهان البسطاء في دلتا النيل، يستفيد فيها الكاتب من الموروث الشفاهي المتداول، الذي عايشه وكابده، وامتلك قدرة نسبية على التعبير عنه، بلغة فياضة زاوج فيها بين العامية المحكية والفصحى التي ينطق بها لسان راوٍ عليم، وتخدم هذه القصص الفرعية في الغالب الأعم المجرى الرئيسي للرواية، وفي بعض المواضع تبدو زائدة شاردة، أشبه بقصص قصيرة أو أقاصيص في ثنايا الرواية.

ولأن الكاتب في الأصل شاعر أنتج خمسة دواوين، فإن الشعر حاضر بقوة في سطور سرده، من زاوية الجزالة وسحر البيان والمفارقة والصور المصنوعة بإتقان، وذلك من قبيل: “أخذ عصاه ليدب على أكتاف الريح”، “وحدها النجوم هي التي تصيح في الفراغ منذرة بالخراب”، “المسافة التي ملأها العرق بين جسدي وملابسي تحتاج إلى أن أسبح آلاف الهكتارات”، “كان النجم الذي يتابعه حور منذ ليال مضت يكاد أن يطير في وجهه الآن”، “وكانت عظام صدره هي القبر الذي يمكنني الدخول إليه، عظام نخرة كغاب النراجيل” “شجرة الموت تقع على جدران روحي”، إلخ.

إلى جانب الشاعرية تزخر الرواية بالرؤى المعرفية والفلسفية، التي تأتي في ثنايا السطور أو يبدأ بها الكاتب فصولها مثل: “لا يمكن للمرضى النفسيين أن يقيموا عملًا متكاملًا حتى لو كانت كتابة هلاوسهم”، “الشجاعة هي ذلك الشيء النسبي الذي يتفاوت من شخص إلى آخر ومن زمن إلى زمن”، “المرأة هي المرأة فلا تفتح صدرك كله لعطرها المقدس، فقط داعبها، واترك ابتسامة هادئة ترفرف حول هالتها من بعيد”، “النسوة كهنة آخرون يحركون العالم من بعيد، من خلف جدران معتمة”، “ليس مفيدًا أن تبحث في تاريخ من أصبحوا في منزلة أعلى من البشر، فأعمالهم لن تفيدك، والبحث عنها يؤدي إلى الموت”، “الحكمة دائمًا تستند إلى بركان يغلق الأفواه قبل أن تفكر العقول في فتح الشفاه”، “من رضي عن نفسه كان شيطانًا يعيث في الأرض، أو إلهًا نزل من السماء ليمشي بين البشر، وذلك مستحيل”.

وقد قصد الكاتب بث هذه الرؤى الفلسفية والحكم في نصه، وكانت إما فاتحة لما سيأتي بعدها، أو تلخيصًا لما ورد قبلها، أو محاولة للوصول إلى أعماق أبعد من السرد الظاهري أو الحوار الجاري على ألسنة شخصيات تعيش الحياة ككابوس مخيف.

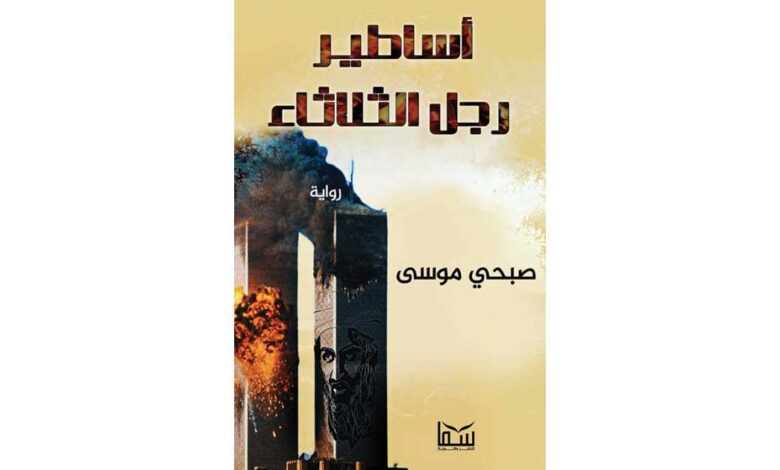

لا تحفل هذه الرواية بالتفاصيل، ويفترض كاتبها فيمن يطالعها أنه عارف بالطقوس والتقاليد الفرعونية، فيختزل كثيرًا منها في سطور قليلة، يخدم بها المضاهاة التي يصنعها بين أقدار بطلين تفصل بينهما آلاف السنين، متكئًا على تصورات مضمرة تبين أن حاضر مصر متصل بماضيها، وهذا جعل النص على سلاسته يغرق أحيانا في الغموض، أو يبدو تسجيلًا للهلاوس المرضية التي تسيطر على البطل، بما جعله لا يتهادى لقارئه بيسر، ويتطلب منه أن يحيط بما هضمه الكاتب من مطالعات، وهي المسألة التي تلافاها في روايته “أساطير رجل الثلاثاء”، التي عني فيها بتسجيل التفاصيل مهما صغرت، رغم سياقها المعاصر، إذ تعد أشبه بسيرة ذاتية لتنظيم القاعدة.

ففي هذه الرواية بذل موسى جهدًا بالغًا في مطالعة مراجع ومصادر عدة كي يسجل سيرة تنظيم القاعدة وقادته، من جذوره إلى بذوره، في عمل روائي أعطاه عنوان “أساطير رجل الثلاثاء” الذي يمثل في حد ذاته لافتة دالة أو “جملة مفتاحية” لفهم العمل، فنحن أمام صناعة أسطورة دينية وُظِّفت لخدمة سياسات دولية، بطلها “رجل الثلاثاء” وهو اليوم الذي كانت تُعقد فيه الاجتماعات الدورية لمؤسس جماعة الإخوان مع أتباعه، واستمر هذا تقليدًا لدى الجماعة العجوز التي خرجت الجماعات والتنظيمات السياسية ذات الإسناد الإسلامي من تحت إبطها، أو ولدت على كفيها، وهو اليوم نفسه الذي وقع فيه حدث الحادي عشر من سبتمبر 2011 بتفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك ومحاولة تفجير مبني البنتاجون والبيت الأبيض.

تنطلق على التوازي، في ثنايا الرواية، رحلة ثلاثة رجال، الأول ثري سعودي من أصل يمني، يبدو كأنه ابن لادن، والثاني فلسطيني جاء إلى مصر وانضم لجماعة الإخوان أيام البنا كأنه عبد الله عزام، والثالث باكستاني من بين “الطالبانيين”، بينما تحتل المرأة دورًا ثانويًا فهي إما زوجة متبرمة أو أم شكاءة بكاءة، لكنها ليست فاعلة في معنى هذه الرواية ومبناها، وهو ما لا يتجاوز واقع يقول بوضوح إن قصة “الأفغان العرب” أو “المجاهدين” وكذلك “القاعديين” هي حكاية رجال حملوا أفكارًا متطرفة في رؤوسهم وبنادق على أكتافهم.

هذا التطابق الشديد بين الواقع الذي جرى وبين ما يقتضيه عمل روائي من عدم الاكتفاء بكونه مجرد مرآة عاكسة للوقائع والأحداث حاول الكاتب أن يردمه بسرد تفاصيل للمعارك والعودة إلى التراث للاقتباس والاقتطاف كي يخدم خيط السرد ويثريه، وتمكن بمهارة شديدة أن يحول ما يمكن أن يكون حاشية مستدعاة من بطن التاريخ القديم إلى متن متماه في الحاضر عبر سطور الرواية.

رغم أن المؤلف شاعر معروف لديه خمسة دواوين، فإن زخم المعلومات التي احتشدت أمامه ورغبته في رسم ملامح كاملة وربما أمينة لتنظيم القاعدة وأشباهه جعلت اللغة في الغالب الأعم ذات طابع تقريري مباشر ومحايد، تصل إلى المعنى من أقرب طريق، متجنبة إعطاء صور جمالية ومفارقات وشحنات عاطفية، ومبتعدة أيضًا عن الإغراق في رصد التفاعلات الإنسانية الطبيعية بين الأبطال، والموزعة بين حركات الأجساد ولغة المشاعر، لتصبح العلاقة بينهم ذات طابع آلي تهبط وتصعد لتخدم القصة الرئيسية المعانقة للواقع، أو الملتصقة به.

ليس معنى هذا أن الكاتب لم يفصح عن ذائقته الشعرية أبدًا، بل جاد بها في مواضع قليلة، ليس عن عجز، إنما لأنه قرر منذ اللحظة الأولى أن يستخدم اللغة في خدمة راوٍ عليم بكل شيء، مولع بالتفاصيل التي تحملها الأخبار والتقارير السياسية والكتب الفقهية والسير، لينتج رواية تراوح بين “المعرفية” و”التاريخية” و”التسجيلية”، وتصبح –من دون مبالغة– مرجعًا في تتبع سيرة القاعدة، ولا ينقصها حتى تحقق ذلك كاملًا سوى وضع الأسماء الحقيقية مكان الأسماء المستعارة لأبطالها، ثم إعادة قراءتها لفهم كيف فكر قطاع من المتطرفين الإسلاميين، وكيف تحركوا في الزمان والمكان ليصنعوا ظاهرتهم التي تشغل العالم منذ عقود.

ما يعزز مسار البرهنة على هذا التطابق أو التماهي أن الرواية حفلت بالأسماء الحقيقية، لقادة المجاهدين الأفغان وقيادات من جماعة الإخوان وساسة وسعوديين ومصريين وسودانيين وروس وشخصيات دينية بارزة وقيادات حركية في تنظيم القاعدة، وبذلك انتهجت طريقة مختلفة عن روايات أخرى عالجت الظاهرة ذاتها مثل رواية “أبو عمر المصري” لعز الدين شكري، و”القوس والفراشة” لمحمد الأشعري.

قد يظن بعضهم أن السير على خريطة الواقع سيجعل العمل سهلًا، لأن من يعرف ما جرى لن يبذل جهدًا في قراءة الرواية، لكن في الحقيقة فإن “أساطير رجل الثلاثاء” تحتاج إلى يقظة تامة حين نطالعها، وربما تحتاج أيضًا إلى خلفية تراثية لتبيان مدى تواشج الاقتباسات من الكتب القديمة مع النص، أو مدى تأثير الماضي في الحاضر بشكل طاغ.

الجانب الفني في الرواية يظهر في ثلاثة أمور، الأول المعمار أو البناء، إذ بدأ المؤلف قصة القاعدة من منتصفها، إذ ينتظر الشاب في محطة قطار بباريس الثري الفلسطيني المكلل بالجلال والمهابة، ثم يعود بنا مستخدمًا طريقة “الفلاش باك” في تتبع الأصل العائلي للشاب والمنبع الأيديولوجي للرجل، لنجد أنفسنا في اليمن ثم نجد وفي القاهرة، ويتبادل الشخصان الفصول الأولى للرواية ثم يتوقف السرد عند نقطة الجهاد الأفغاني ضد السوفيت، لتتصاعد الأحداث رأسيًا بما يتطابق مع الواقع وتصل إلى نهاية مفتوحة، يجسدها سؤال هو آخر جملة في الرواية يقول: “إلي أين الرحيل؟” وهي نهاية مبررة إذ إن لحظة إتمام الكاتب عمله يوم 28 سبتمبر 2008، لم يكن البطل الحقيقي للرواية أسامة بن لادن قد قتل بعد، وكان العالم كله يتساءل وقتها: أين هو؟ وما مصيره؟ وهل متواجد حقًا على قيد الحياة أم قضى نحبه؟

أما الأمر الثاني: وصف الكاتب للمعارك الطاحنة التي دارت على أرض أفعانستان، وما ظهر فيها من بطولات وأساطير وآمال وآلام، ومع أنه لم يعش هذه التجربة، وكتب عن شيء لا يعرفه جيدًا، فإنه أعاد صياغة ما قرأه في هذا المضمار بشكل فني، لتبقى مشاهد الحرب هي الأكثر إنسانية في الرواية برمتها.

الثالث: محاولات الكاتب المتجددة في صناعة “التشويق” حتى لا يشعر القارئ بالملل أو ينصرف عن عمل قد يعرف نهايته بعد أن يمضي فيه قليلًا، ولهذا جاءت الرواية عبارة عن مقاطع صغيرة متلاحقة، بعضها ينتهي بطريقة ملغزة تثير الحيرة، أو توقظ الرغبة في معرفة الآتي، أو تمهد لما يأتي بعدها في إحكام.

إننا مع “أساطير رجل الثلاثاء” أمام رواية “سياسية” باقتدار، لم تتدفق السياسة فيها إلى النص عن غير قصد كما يحدث عند كثير من الأدباء، بل هناك عمدية ظاهرة لطرح قضية سياسية عبر عمل روائي، فالفكرة السياسية تلعب هنا الدور الغالب أو التحكمي، ولذا أصبح على الكاتب طيلة الوقت أن يجعل من فكرته تلك مادة حية تتحرك داخل العمل الروائي عبر الشخصيات على هيئة أفعال وتضحيات، وأن يُظهر العلاقة بين النظرية والتجربة، أو بين الأيديولوجيا والعواطف التي يحاول أن يقدمها، دون أن يجعل أطروحته المجردة تفسد الناحية الفنية للرواية، وتقضي على حيويتها وعذوبتها وانتمائها إلى عالم الأدب، وليس إلى الكتابة السياسية التي تتوسل بالسرد، وهو ما نجح فيه باقتدار.

انتقل موسى من التاريخ البعيد جدًا في “صمت الكهنة” والتاريخ المعاصر في “أساطير رجل الثلاثاء” إلى التاريخ الوسيط في رواية “الموريسكي الأخير”، إذ يغيب في حنايا التاريخ ويعود ومعه حكاية موجعة عن معاناة بعض المسلمين الذين بقوا في الأندلس بعد سقوط غرناطة آخر إماراتهم هناك سنة 1492م، واضطروا إلى التظاهر بدخول المسيحية، لينسج من تفاصيلها المعروفة وما جاد به خياله، خيوط روايته.

ربما أدرك الكاتب هنا الوظائف التي تنهض بها “الرواية التاريخية”، وهي مسألة ظاهرة لديه، وأولها ردم الحفر الهائلة التي تركها المؤرخون بفوقيتهم وتحيزهم ولهاثهم وراء يوميات السلاطين والملوك والأمراء والوجهاء وقادة الجيوش، ليبقى الأدب كما قال عبد الرحمن منيف “تاريخ من لا تاريخ لهم”. وثانيها استعادة التاريخ لاتخاذه عملًا رمزيًا يُسقَط على الواقع المعاصر، مثل رواية “الزيني بركات” لجمال الغيطاني و”السائرون نيامًا” لسعد مكاوي. وثالثها إعادة صياغة التاريخ بوقائعه وشخوصه وغموضه لصناعة “واقعية سحرية” ذات سمت خاص.

رابعها اختلاق تاريخ مواز للتاريخ الحقيقي، مثلما فعل نجيب محفوظ في “ملحمة الحرافيش”، وخامسها استعادة التاريخ شريكًا للحاضر، يتفاعل معه ويتشاكل ويتلاقح بلا قيود أو سدود، مثلما فعلت الكاتبة التركية أليف شافاق في روايتها “قواعد العشق الأربعون”. وسادسها الكتابة عن شخصية تاريخية معروفة مثلما فعل المغربي بنسالم حميش في روايته “العلامة” عن ابن خلدون، وأبو المعاطي أبو النجا في روايته “العودة إلى المنفى” عن عبد الله النديم.

أما “الموريسكى الأخير” فتدور حول تاريخ معروف، وواقعة كبرى، وتحاول أن تفضح المسكوت عنه، وتدفع المنسي إلى سطح الذاكرة، وهي في الوقت ذاته رواية عن شكاية أو مظلمة، طالما مثلت عند أمم شتى مصدرًا لأعمال سردية، أو دفع انحياز أدباء لها بهم إلى معارك مشهودة، مثل ما وقع للتركي لأورهان باموك في تعاطفه مع مذبحة الأرمن، أو تعاطف بعض الأدباء في أوروبا وأمريكا اللاتينية مع القضية الفلسطينية، ودخولهم في مجادلات ومساجلات جراء هذا. وهنا يمكن اعتبار الرواية التي نحن بصددها تلفت الانتباه إلى ضرورة اعتذار إسبانيا للموريسكيين المسلمين وتمنحهم الجنسية وترد لهم حقوق المواطنة على غرار ما فعلت إسبانيا مع الموريسكيين اليهود.

لكن “الموريسكي الأخير” لم يقصد صاحبها فقط أن يعرض لنا حدثًا تاريخيًا جافًا أو يعبر عن تعاطفه مع قوم ظلموا متوسلًا بفن الرواية، إنما وَقع على حكاية أثيرة منسية فراق له أن يمنحها من قريحته الأدبية حياة جديدة، ويجذب ماضيها ليمشي بيننا، عن طريق بطل الرواية “مراد رفيق حبيب”، الذي يعيش في مصر، وشارك في ثورة 25 يناير ضد نظام مبارك، ومثلت مشاركته في المشهد الأول للرواية، لنتابع طيلة صفحاتها توازيًا بين أزمنة ثلاثة، ماضي الموريسكيين في الأندلس حين تظاهروا بترك الإسلام حتى هُجِّروا نهائيًا ما بين 1609 إلى 1613، وفي شمال المغرب حين كان يعيّر من هرب بإسلامه من محاكم التفتيش بأنه لم يعد مسلمًا، ثم تواجدهم في مصر خلال التاريخ الحديث، حين جاء الجد الأكبر “عطية الله” وحصل على جفالك من محمد علي باشا، ليبدأ رحلة تمكين لنسله في مصر، وهنا تقول الرواية عنه: “كان قد تقدّم بطلب للحصول على نسخة معتمدة من حجة الوقف الخاص بالعائلة ورواق المغاربة، حين كتبها جده عطية عام 1805 لم يكن يعلم أن محمد علي سيقضي على مهنة الملتزم، لكنه سعى لتأمين أسرته التي امتدت لعدة فروع”، وأخيرًا، حاضر الحفيد، وابنة عمه “ناريمان”، وهو الذي يعيش حريصًا على نفسه بوصفه آخر نسل الموريسكيين بأرض النيل، ويسعى إلى استرداد وقف العائلة الذي خصصه جده الملتزم لعائلة الموريسكي ورواق المغاربة بالجامع الأزهر، ويرى في كل الأحوال أن “العالم أضيق من ثقب إبرة”.

توازي الرواية أيضًا بين ثورتين، الأولى فشلت وهي ثورة “البشرات” التي قام بها بقايا المسلمين في الأندلس بقيادة محمد بن عبد الله بن جهور رفضًا للاضطهاد، بعد انتفاضة البيازين عام 1495، والثانية تعثرت وهي ثورة يناير في مصر، وهنا لم تخل الرواية من إسقاط الثورة الأولى ضمنًا على الثانية، لتقول إن رومانسية الثوار وغدر السلطة طالما قتل أحلام الناس وأشواقهم في العدل والحرية.

“الموريسكي الأخير” رواية هوية، إذ تجسد تدابير وأفكار وصور عديدة للتمسك بالهوية عند مجموعة بشرية تفرقت بين أفرادها السبل وتباعد الزمن. ومن هذه التدابير، ذلك التواصل، أو هذا الخيط الممتد في القرون، الذي تمنحه الرواية لهذه المجموعة بدءًا من مشاركة آخر نسلها بمصر في لحظة مطالبة بالتغيير وانتهاء بالجذر الأول للمأساة حين سقطت غرناطة.

وهناك أيضا خلق الأسطورة، وهي مسألة متكررة عند الأقليات المضطهدة عبر التاريخ، إذ تتداول أساطير تمجدها وتحفظ قوامها وتقوي من ولاء أبنائها لها، وتعظم ما فعله الأجداد في نظر الأحفاد، ففي الرواية توجد ما تسمى بـ”العين الراعية” التي تحفظ الموريسكيين أينما حلوا، ويؤمنون هم بأنها تتابعهم وتدافع عنهم، ويوجد أيضًا “حلم العودة” الذي لم يتخل عنه أبطال الرواية رغم تفرقهم في البلاد، كما يتم توظيف التفاصيل التي بقيت في الذاكرة لمأساتهم في ربط من لم يعشها بزمانها ومكانها، وأخيرًا تحفل الرواية بذكر رموز وقادة وشخصيات حقيقية، كمساهمة عبر الحكاية، في الحفاظ على تاريخ يراد لأصحابه أن ينسوه تمامًا، ولا يقل دور الشخصيات المختلقة أو أبطال الرواية في الحفاظ على الهوية عن الأبطال التاريخيين، فكل منهم يسلم “عميد العائلة” أيًا كان سنة مفتاح الحكاية والحلم ويعينه حارسًا على الذاكرة.

هنا تقول الرواية واصفة لحظة تشييع مراد لجدته التي كانت “عميدة الموريسكيين” في مصر: “حين فكر في الصعود خلفها وجد الباب مغلقًا أمامه، فألقى بتحية السلام واستدار للنزول، سمع أصداء صوتها من خلفه تقول: (ولك مني السلام)، حينها أخذت أقدامه تتحسّس الدرجات وروحه تحلّق في البعيد، شاعرًا أنه نصفان، أحدهما يمشي على الأرض والآخر يطير في السماء، رأى النجوم مبعثرة في الفضاء، والموريسكيين يسعون خلفها على الأرض”.

لكن إبراز الهوية لا يمنع من أن تكون “الموريسكي الأخير” رواية متاهة وضياع كامل، فبطلها “مراد” تعرض للخديعة دون أن يعرف من الذي خدعه، رجل الأمن الذي أوهمه بأنه أستاذ وحكى له كثيرًا عن مأساة الموريسكيين؟ أم ابنة عمّته التي سافرت طويلًا وعادت باسم آخر “راشيل” تستخدمه في جمع معلومات لموضوعاتها الصحفية؟ ويمتد الضياع إلى أبطال الرواية القدامى، خدعهم الإسبان حين عرضوا عليهم أن ينهوا ثورتهم مقابل حفظ حقوقهم، فلما فعلوا فتكوا بهم، وتشردوا في الأرض، لتأتي هذه الرواية وتزيح بعض الركام عن حكايتهم الموجعة.

اقرأ أيضاً:

الأدب الفيروسي في ممالك الحب والنار

* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

_________________________________

لمتابعة قناة اليوتيوب لأكاديمية بالعقل نبدأ، اضغط هنا

لقراءة المزيد من المقالات، اضغط هنا