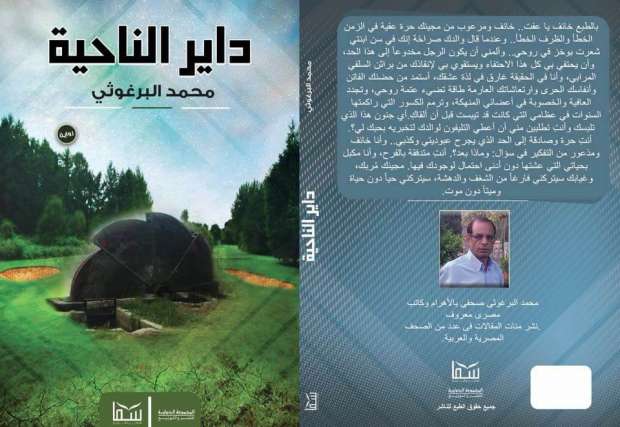

أتت رواية “داير الناحية” للكاتب محمد البرغوثي بعد عدة دواوين من شعر العامية، وآلاف المقالات الصحفية المتراوحة بين سرد ووصف وتحليل، فدفع إلى فصولها وسطورها كل ما أمكنه من مهارات السرد، وحصيلة قراءاته في هذا الفن الجاذب،

ومن لغة شاعرية عفية حين يصف، وتمكن من مفردات لهجة عامية لأهل قرية في دلتا مصر، حين يدفع أبطاله المتعبين ليتحاوروا حول أحوالهم ومخاوفهم ومطامعهم ومطامحهم، أو يثرثروا ويبوحوا بأشواقهم أيام العشق،

أو يعبروا عن دخائل أنفسهم وسرائرهم وطواياهم حين يمكرون ويدبرون سوءا، أو تتملكهم نزعات الخوف والرغبة في الانعتاق، والسعي الدائب إلى تقديم يد العون عن طيب خاطر.

رواية “داير الناحية” من الريف إلى المدينة

في هذه الرواية يحضر زمن متواصل على مدار نصف قرن تقريبا، وتتبدل الأمكنة بين ريف يتحول نحو الفجيعة، ومدينة تبدو رئة تتنفس فيها أحلام بطل الرواية الصحفي “خالد سرحان”، أو تستوعب هروبه الطويل من قصة حب موجعة، تنتهي بموت حبيبته الأولى “دولت” منتحرة،

بعد أن سلبها ضابط أمن غشوم أعز ما تملكه الفتاة في مجتمع ريفي، ليطلق الحبيب لواعج حزنه كي ترسم الحدود الأساسية التي يتحرك فيها السرد، بين ذهاب في الزمن وإياب إليه، وبين تشبث بمكان لم يلبث أن تبدلت معالمه إلى الأسوأ،

حين منحت المدينة قشرتها المزيفة إلى الريف، وتخلى الريف عن بعض خصاله الحميدة تدريجيا لحساب قيم مختلفة ومختلقة وزائفة، جاءت في ركاب غربة الشباب الطويلة، وتكالب الناس على حيازة أي أسباب للقوة ولو كانت مخاتلة خادعة،

وتسرب أفكار التسلف والتطرف إلى رؤوس البسطاء، وارتداد التحولات السياسية الجارفة التي كانت تجري في القاهرة على مصائر البشر والأرض والحرف والأحلام.

بطل رواية “داير الناحية” وقصة حبه القاسية

بطل الرواية يساري مستلب في شبابه، مغترب في كهولته، موزع بين استعادة ماض ولى، وبين القبض على لحظة حاضرة مترعة بالشقاء يخشى في خوفه وتردده وانكساره من أن تتسرب من بين أصابعه التي أرخاها تقدم العمر، وموت الأماني الكبرى،

ولا يرى من سبب لتعويض ما ضاع منه سوى التعلق، في شغف ولهفة، بـ “عفت” ابنة أخ حبيبته الأولى، التي تشبهها تماما، في تفاصيل جسدها الفائر، وملامحها الفاتنة، وروحها الوثابة، ونفسها المعاندة، ورغبتها الجامحة، وظروفها القاسية، وقلبها الذي يفيض بالمحبة.

قصتا حب، هما في الحقيقة قصة واحدة، لأنه رأى في الثانية حضور الأولى، وفي الأولى التي مشى في جنازتها لا تكاد قدماه تحملانه من فرط الأسى ما يدفعه إلى الاستسلام التام للثانية، رغم فارق السن الهائل بينهما، والذي يمتد إلى ستة وثلاثين سنة كاملة.

قصصا أخرى داخل الرواية

لكن هذا الحب، الذي يجسد العمود الفقري للسرد، ينثر على جنباته قصصا أخرى تتوالد للأنداد ورفاق الصبا والأقرباء والجيران، لنتتبع مصائرهم العجيبة الغريبة، ثم نرى كيف تتبدل الحقول والطرق والدروب والشوارع والحارات والبيوت والحرف الزراعية، وعلاقة الناس بالأرض، التي لم تعد هي المصدر الأساسي للقوت والبهجة،

ومع كل هذا نعرف الكثير عما أفسد الحياة الاجتماعية للناس في زماننا، والممتد إلى أسباب تتوزع على الإجراءات الاقتصادية، والقرارات السياسية، والتدابير الأمنية، والقيم الاجتماعية، وثورة الاتصالات والمعلومات، والأحوال النفسية،

ونفهم من توالى الحكايات والحوارات والثرثرات والفيوضات الكثير من التشوهات التي لحقت بالصور والمناظر والمشاهد والرؤى والأعراف، وندرك في النهاية لماذا صار كل شيء على الحالة التي نكابدها الآن.

سمات رواية “داير الناحية”

والمرونة أو الانسياب والطوعية التي ينتقل فيها من حكاية إلى أخرى، دون أن يفقد، في أي لحظة، الخيط الأساسي للسرد، أو يجعل الفروع المتزاحمة كدغل، تغطي الأصل الذي يقبض عليه، وهو حكاية الحب،

أو حكايتاه المنفصلتان في زمن الناس، المتواصلتان، بل الملتصقتان في زمن الحبيب، حتى أنه صار مع الشبيهة، على الحالة نفسها التي كانها مع المشبه بها، وأصبحت الصورة أصلا، والأصل صورة، وماتت المسافة بين الواقع والخيال، لكن آفة الخوف والتردد، وربما الجبن تفسد أحيانا كل شيء، وتدفع البطل إلى أن يقول لنفسه:

“أنت خريف يمضي إلى منتهاه، وهي ربيع يوشك أن يتفجر. أنت كهل منذور لبيتك وأولادك وحسن الختام المنتظر، وهي صبية ملقاة في مهب حياة مقبلة. أنت مثقل بكتبك وجراحك وهزائمك وأحلامك التي مسختها الأيام كوابيس لا تطاق، وهي عصفورة طرية الجناح تبحث عن فضاء آمن تحلق فيه روحها السجينة. تريث يا مجنون. احترس من عاقبة الاندفاع خلف حلمك المغدور”.

نهاية رواية “داير الناحية”

يردم الكاتب في نصه هذا المساحات، ويرمم الشروخ، فلا يترك لنا فرصة كي نملأ، من وحي خيالنا أو معطيات خبرتنا وحصيلة قراءاتنا ومشاهداتنا، الفجوات التي يمكن أن تترك بقصد وعناية في نصوص أخرى، فهو مولع بالتفاصيل، وعازم، طيلة الوقت على شرح الأسباب، وترتيب الأوراق والصور والأيام،

اللهم إلا في نهاية الرواية حين يتركها مفتوحة، ويطلق فيها بعض الرموز والشفرات التي علينا أن نفكر فيها، ونفك غموضها، فالحبيبة الثانية “عفت” التي ينجح في إنقاذها من الارتباط العقيم بشاب سلفي،

تزوجها وهي قاصر على الورق، لم تلبث أن تصدمها سيارة أمام جامعة “عين شمس” التي التحقت فيها بكلية “الطب”، التي كانت “دولت” تحلم بالالتحاق بها أيضا،

وحين يدخل إليها وهي هامدة خامدة في غرفة العناية الفائقة، ويمسك يدها، يعود إليها النبض، لتتوقف الحكاية هنا، تاركة الباب واسعا، كي نتخيل مصيره معها، وهو الرجل المتزوج، وهي الفتاة التي في عمر أصغر أبنائه.

نجاح الكاتب في الفصل بين الحوارات السياسية ومشاعر العشق

لم يشأ الكاتب، وأحسن صنعا في هذا، أن يقحم تصورات البطل، الذي بدأ ناصريا ثم انضم إلى خلية شيوعية، لتبتلع السطور، ولم يترك فرصة واسعة للحوارات السياسية أن تطغى على مشاعر العشق، ولا الانتماء الشديد لريف الزمن الفائت،

بل وضع كل هذا في الخلفية، كي يؤثر على سير الأحداث، وتحديد المصائر، ووصف طباع الناس وأحوالهم ومدركاتهم وإحساسهم بأنهم ملقون في دائرة واسعة، ليس بوسع أي منهم أن يمسك طرفها، م

هما بلغت به الحيل وتوالت المحاولات، فالكل ألعوبة في يد من يقررون مصائرهم بأعصاب باردة، ويصرون على إبقاء الفساد على حاله، ورفع عصا الاستبداد طيلة الوقت في وجوه الجميع، وإلقاء العراقيل في الدورب التي يسلكها الحالمون بعالم أكثر عدلا وحرية واحتفاء بالمحبة.

(ونكمل لاحقا إن شاء الله تعالى)

اقرأ أيضاً:

* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

*****************

لمتابعة قناة اليوتيوب لأكاديمية بالعقل نبدأ، اضغط هنا

لقراءة المزيد من المقالات، اضغط هنا