مع قراء رواياتي

لا يكتب أي كاتب من فراغ ولا للفراغ إنما لمن ينتظر أن يقرأوا سطوره، ولذا يظل لرأي هؤلاء ضرورة عند كل من يؤلف كتبًا وينشرها، ليقف على ما فهموه مما كتب، وما كانوا ينتظرونه ولم يجدوه، وما يقترحونه ويمكن الاستفادة منه، في تغذية مرتدة لا يجب أن تنتهي بين من يكتب ومن يقرأ.

هذا لا يعني أبدًا استلاب الكاتب حيال قارئه، فينتج له ما يريد أن يطالعه، ويمالئه ويداهنه ويجاريه، ولا يعني هذا أيضًا استجابة عمياء لمتطلبات سوق قد يروج فيها العابر والسطحي، الذي يخاطب الغرائز، ويلبي الاحتياجات الآنية، أو يلاحق تطور واقع اجتماعي يتدفق بلا هوادة، أو يعتني بشريحة محددة من الناس قادرة على شراء ألوان معينة من الكتب والمؤلفات.

فلدى أي كاتب طريقة ووجهة نظر، لن تعجب كل الناس على أي حال، لكن للقارئ حق في أن يصل صوته إلى الكاتب، لا سيما إن كان قارئًا نابهًا ذواقًا، ورب “سامع أوعى من مبلغ”، ورب قارئ أوعى من ناقد أحيانًا، أو هو ناقد لكنه لا يدعي هذا، أو لا يعرف.

لهذا أحرص دومًا على أن أجلس إلى بعض القراء لأتناقش معهم حول أي كتاب أو رواية لي قد رأت النور وصارت بين أيديهم فطالعوها، ودونوا على هامشها بعض ملاحظاتهم، التي مهما كانت لا تخلو من إفادة وتساعد على إجادة، لا يمكن نكرانها.

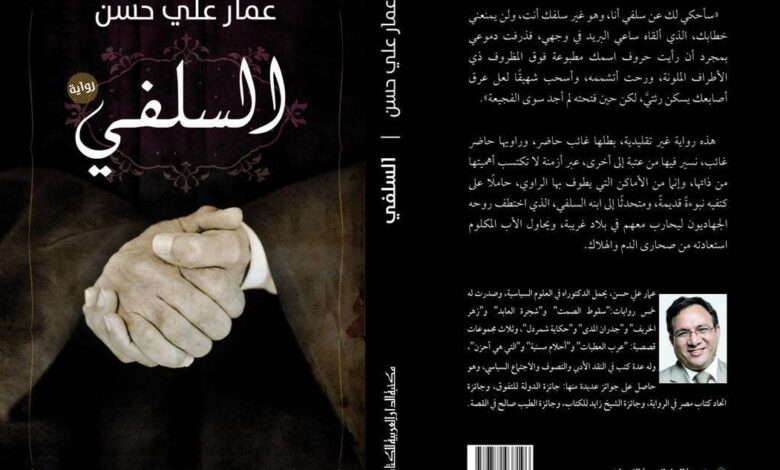

أقول هذا بمناسبة ما طرحه البعض عليَّ، عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات والمدونات ولقاءات مباشرة وجهًا لوجه في ندوات وعلى المقهى، من تساؤلات واستفسارات واستفهامات عن روايتي (السلفي)، بعضها يريد الوقوف على أمور مهمة، وبعضها لا يخرج عن آفة “التلصص” التي تلاحق الأدباء، كأن يربط البعض بين حياتهم الشخصية وبعض أبطال رواياتهم، وبعض وقائعها وحكاياتها.

إنه واجب حيال قراء أعزاء سألوني، وحقهم عليّ أن أجيب، وربما تكون أسئلتهم قد دارت في أذهان آخرين لم يصلوا إليَّ أو لم تلح عليهم رغبة في سؤالي ومساءلتي، ولذا أردت هنا أن أخاطب الطرفين وأجيبهم بكل أمانة، خاصة بعد أن وجدت أن هذه الأسئلة وإجاباتها تتجاوز حالة روايتي إلى تقديم حالة من التفاعل بين الكاتب، أي كاتب، وبين أولئك الذين تتاح لهم أن يطالعوا ما كتبه في إطار الدور المهم الذي تلعبه “التغذية المرتدة” في صقل وتوسيع مدارك من ينتج النص، وفي تبيان مسارات التأويل والتفسير التي تختلف من فرد إلى آخر، وهي مسألة انتبهت إليها مدرسة مهمة في النقد الأدبي اسمها “الاتجاه إلى القارئ”، وأتفهمها في ضوء كوني قارئًا أيضًا، كثيرًا ما قرأت أعمالًا قصصية وروائية لآخرين وكتبت عنها مقالات ودراسات.

السؤال الأهم الذي واجهني: “هل كتبت هذه الرواية لتتفاعل مع الأجواء الراهنة، أو السياق الاجتماعي الحالي، الذي تصاعد فيه دور التيار السلفي وبرز “حزب النور” لاعبًا سياسيًا على الساحة؟”، والإجابة وللوهلة الأولى: “لا بالطبع، لأن فكرة هذه الرواية راودتني قبل ثورة يناير، وقلبتها غير مرة في ذهني حتى اختمرت، ثم جلست لأكتبها. هذه الطريقة صاحبتني في رواية (زهر الخريف) أيضًا، بينما هناك روايات بدأتها من دون أن تكتمل في رأسي وتحقق هذا بالتتابع وفق منطق “تداعي المعاني” أو موجبات الحكي والسرد، أو قدرة الشخصيات الروائية على الورق أن ترسم مساراتها ومصائرها وتأخذ الكاتب من دون وعي لمجاراتها أحيانًا”.

السؤال الثاني كان: “هل تتوقع أن تؤدي الرواية دورًا في مواجهة النزعة الوهابية التي سرت في المجتمع المصري في العقود الأخيرة؟”، والإجابة: “لا أدري، فهذا عمل فني، فيه من الواقع بقدر ما فيه من الخيال، ولم أقصد حين كتبته أن أوظفه في أي معركة، لكن كثيرًا من الروايات لعبت هذا الدور، ليس لأن مبدعيها قصدوا هذا، لكن لأن قراءها ومطالعيها والظرف الذي ظهرت فيه دفع في هذا الاتجاه، وتشهد وقائع كثيرة على أن أعمالًا أدبية عديدة، شعرية ونثرية، كان لها دور في التنوير والتحرير”.

السؤال الثالث: “هل شخصيات الرواية مستمدة من الواقع، لا سيما أن لك دراسات ميدانية عن الحركات الدينية الدعوية والسياسية، بما فيها دراسة ظهرت لك أخيرًا بعنوان (التيار السلفي.. الخطاب والممارسة)؟”، والإجابة: “هناك شخصيات من الواقع، وأخرى من الخيال، وثالثة لها ظل في الواقع أو متواجدة فيه ثم جاء خيال الروائي ليعيد تشكيلها وصياغتها بما يمنحها أبعادًا أخرى، أو يوظف حضورها إيجابيًا في ثنايا النص. لكن السياق الذي تتحرك فيه الشخصيات أعرفه جيدًا، لغة وطقوسًا وتنظيمات وتصورات”.

يوجد سؤال رابع تولد من السابق وهو: “ما الاختلاف بين ما جاء في دراستك عن السلفيين وروايتك تلك؟”، والإجابة: “اختلاف كبير، فالأول عمل بحثي اتبع طريق العلم في معناه ومبناه، والثاني عمل أدبي اتبع طريق الفن في تجليه وتحليه”.

الخامس: “كيف تتوقع رد فعل السلفيين على الرواية؟”، والإجابة: “لا أعرف، لكن نظرتهم لأعمال فنية سابقة قد تشي بموقفهم الآتي، وفي كل الأحوال أتمنى أن يقرأوها أنها عمل أدبي أو فني، ويتعاملون معها على هذا الأساس، لأن غير ذلك جرَّ مشاكل على أعمال كثيرة، وأدخل الجماعة الثقافية في جدل سقيم”.

إن هذه الأسئلة على تنوعها تبين أننا أمام قارئ واعٍ للأدب، وهذا ليس بمستغرب في ظل حال يُقبل فيه الناس على الرواية إقبالًا لافتًا، إلى درجة أنها أصبحت الكتاب الأكثر جذبًا، مما فتح شهية دور نشر، كانت تحجم في السابق عن نشر الأدب، كي تطلب وتلح في طلب نشر الروايات وتوزيعها.

حين صدرت روايتي (جبل الطير) حرصت على أن يجري لها ما جرى على غيرها، فالتقيت مع بعض قارئيها بناء على طلبهم، بعد أن منحتنا مواقع التواصل الاجتماعي إمكانية يسيرة لمواعدتهم وجمعهم في مكان واحد، على مقهى في عالم الشهادة، وليس في العالم الافتراضي.

بدأ النقاش بأن قلت لهم حين سألوني عن علاقة هذه الرواية بروايتي (شجرة العابد) التي لاقت نجاحًا، أحمد الله عليه: “من قرأوا مخطوطة هذه الرواية وصفوها بأنها تفوق شجرة العابد، ومثل هذا يسعدني، لأن أكثر ما يضني الكاتب ألا يكون جديده أقوى من سابقه”.

فسألني أحدهم: “كيف تجنبت في (جبل الطير) ما وقعت فيه مع (شجرة العابد) حين أسهبت في الوصف في البداية وملأت بهذا ثلاثين صفحة وكان هذا عيبًا؟”، وأجبته: “تجنبته بفضل ملاحظات قراء نبهاء مثلك، وبعض النقاد أفادوني أيضًا، وإن كان بعضهم لم ير في هذا عيبًا، من زاوية أن الرواية تساهم في التأسيس لواقعية سحرية عربية، حسبما قالوا. إلا أنني وجدت أنه من الأفضل أن ينجذب القارئ إلى موضوع الرواية من سطورها الأولى، وملت إلى الآراء التي تتفق مع رأيك”.

سأل آخر عن نقاط الاختلاف بين الروايتين، فأجبته: “(جبل الطير) تختلف عن (شجرة العابد) ليس في النوع إنما في العالم والمكان والمدى الزمني وطبيعة الحكاية، لكن نجاح الأولى شجعني على أن أكتب رواية أخرى تنتمي إلى هذا اللون من الكتابة، فكانت (جبل الطير)، التي أعتبرها خطوة على طريق إبداع “واقعية سحرية” تنهل من الميراث العربي الضخم في هذا الاتجاه، الذي أهمله الروائيون وكتاب القصة في العالم العربي طويلًا، وتنبهوا إليه أخيرًا، وإن كان إنتاجهم السابق لا يتناسب مع ثراء التجربة العربية القديمة في هذا المجال”.

سأل ثالث عما إذا كانت لدي حكاية أخرى من هذا النوع يمكن أن تظهر في رواية مستقبلًا، فأجبته: “لا تزال في رأسي حكايات على درب الواقعية السحرية لم أكتبها بعد، وأتمنى أن يمنحني الله عمرًا وطاقة ووجدانًا عامرًا يمكنني من كتابتها في المستقبل”.

شكا قارئ من ضخامة الرواية التي جاءت في ستمائة وأربعة وأربعين صفحة من القطع المتوسط، فقلت له: “كل رواية تختار لغتها وحجمها، والمهم ألا يكون هناك إشباع للسرد، أو إغراق في تفاصيل لا تخدم مسار الرواية ولا تضيف إليه، وحين تكتب رواية عن عالم ممتد عبر التاريخ ومركب فإن هذا الحجم لا يعد كبيرًا أبدًا، والمهم متى يكتمل المعنى وتتم الحكاية، ولديّ رواية صغيرة لا تزيد صفحاتها عن تسعين، وروايات أخرى لا تزيد صفحاتها عن مائة وخمسين، وأخرى ضخمة مثل (سقوط الصمت) وثالثة متوسطة الحجم مثل (السلفي) و(شجرة العابد)، وفي كل هذه أنا لم أختر عدد الصفحات، إنما طبيعة الحكاية هي التي اختارت”.

دار نقاش أعم من الرواية عن لماذا أكتب؟ ولمن أكتب؟ وما طقوسي في الكتابة؟ فأجبت عن كل هذه الأسئلة، لكنني كنت حريصًا أشد الحرص على أن أنصت إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم، فأفادوني كما أفدتهم.

حين صدرت روايتي (باب رزق) عادت أسئلة القراء تلح عليّ، وكان من بين الأسئلة ثلاثة مهمة، جاءت وإجاباتها على النحو التالي:

س: “في معظم رواياتك السابقة مثل (السلفي) و(شجرة العابد) وغيرهما اعتاد منك القارئ المزج بين الواقع والخيال، بين الأرض والسماء، لكن في أحدث أعمالك (باب رزق) آثرت الواقعية الكاملة في الشخصيات والأحداث فهل هذا عن قصد؟ وهل لذلك غاية محددة؟”.

ج: “لا بد للكاتب أن يوسع عالمه وينوعه، وإلا سيسقط في فخ التكرار، ويتآكل مشروعه الإبداعي بمرور الوقت. هذا النوع من الواقعية الفجة ليس جديدًا عليّ، ففي رواياتي الأولى (حكاية شمردل) و(جدران المدى) و(زهر الخريف) عالجت موضوعات من الواقع، وما أضيف إليها من خيال لم يكن بهدف صناعة السحر الذي ورد في (شجرة العابد) و(جبل الطير) و(السلفي)، إنما كنت أنهل من خبرة واقعية أضفتها إلى شخصيات، بعضها كان حقيقيًا”.

س: “الرواية جاءت بلغة عربية فصحى.. فهل فكرت في كتابتها باللغة العامية حتى تلائم أجواء الأزقة والحواري، أم أن اللغة لا تؤثر كثيرًا على تواصل القارئ واندماجه مع الأحداث؟”.

ج: “أميل إلى الكتابة بالفصحى دومًا ولا أستعمل العامية إلا للضرورة القصوى، وأحل هذه المعضلة أحيانًا باستخدام الفصحى البسيطة، أو ما يسميها نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم: اللغة الثالثة. هناك قصص لي في مجموعتي (عرب العطيات) استعملت فيها العامية، لكن وجدت فيما بعد أنه كان بوسعي أن أتجنبها في أغلب المواضع، والوصول إلى روح السرد الشفاهي والتعبير عن البيئات الاجتماعية الهامشية لا يشترط التسليم باللغة المحكية في تلك البيئات، لكن الأهم رسم السياق وإدراك جوهر هذه الشخصيات في التعبير والتصرف، لا سيما أن الراوي في (باب رزق) هو بطل الرواية، وهو شاب متعلم، يعد دراسات عليا في الفلسفة، ومن ثم خلفيته التعليمية والثقافية ساعدتني كثيرًا على حل معضلة التعبير بألسنة المهمشين”.

س: “في الوقت الذي لاحت فيه بارقة أمل لبطل الرواية في الخروج من المستنقع الذي خاض فيه، وكاد يعود إلى هدفه الأساسي والارتقاء بمستواه، جاءت النهاية قاسية بعض الشيء ومفاجئة للقارئ، فهل تراها كذلك، أم هي نهاية طبيعية لمقدمات كل ما جرى له منذ قدومه للقاهرة وتل العقارب؟”.

ج: “أعتقد أن نهاية البطل الكابوسية تتماشى مع مسار حياته، المفعمة ببؤس وقبح شديدين، ولم يكن بوسعي أن أضع بعض المساحيق على مصير تعس لأجعله مستساغًا، فبطل الرواية يصنع بهجته من تفاصيل صغيرة في عالمه المقبض، رغم أنه دخل دائرة لا فكاك منها، وهذا خير تعبير عن حياة أمثاله ممن يعيشون في العشوائيات والمقابر، إنه هنا أمثولة، أو نموذج للعيش في مثل هذه البيئة الاجتماعية الصعبة”.

في الرواية، وباختصار شديد، يتحايل شباب حي عشوائي على التقاط أرزاقهم بطرق غريبة، ويحركهم كعرائس الماريونيت عجوز قعيد له في المكر باع طويل. وسط هذا البؤس تولد قصة حب ناقصة، وصراع دامٍ ضد سارقي القوت والفاسدين في جهاز الشرطة، لكن كل هذا لا يبدد آمالًا عريضة بالخروج من الأزقة الغارقة في العوز إلى براح عالم زاخر بالنعمة والراحة. في منتصف الطريق تتوالى المفاجآت لتحدد مصائر بشر متعبين، وتوزعهم على مصائر لا تخطر على بال.

مقالات ذات صلة:

الأدب الفيروسي في ممالك الحب والنار

* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

_________________________________

لمتابعة قناة اليوتيوب لأكاديمية بالعقل نبدأ، اضغط هنا

لقراءة المزيد من المقالات، اضغط هنا