من وجهة نظرى: أن من أبرز الدروس التي لا ينبغي أن تفوتنا وفقا للممارسات المجتمعية التي أعقبت ثورة يناير 2011 درس عنوانه:الذكاء التوقيتي. فمنذ انشق ميلاد الثورة عن فجر الحرية ونحن نرى جهودا مضنية تحمل على عاتقها السعى لتلبية الأفق الذاخر لطموحات تفجرت من ينابيع الكرامة، يتميّز كثير منها بصفاء النية والإخلاص ومشروعية الغايات، لكن تنقصها الرؤية الكليّة السليمة، فتصبح تلك الجهود وهذه المطالب التى تمثل الوقود الدافع لها عاملا مخرّبا معطّلا للتقدّم والتغلّب التدريجي على الصعاب.

جزء كبير من المسؤولية التى تبلور الصورة الكلّية وترتيب الأولويات يقع على عاتق القياديين، الذين يجب أن يستعينوا بمجموعة من المستشارين الأكـْفاء القادرين على قراءة الواقع بشكل سليم لنسج هذه الصورة الكليّة فى واقع يتردد صداه فى عقل وقلب كل مواطن، ويجب كذلك أن يكون لديهم القدرة على نقل هذه الصورة للعامة بالقدر الذي يحتاجون لمعرفته، وقد أعاق وجود هذه القيادة عوامل كثيرة ربّما أهمها احتكار المناصب القيادية لعقود بواسطة الرزمة الحاكمة. وبينما يمكن قبول ضعف مستوى هذا الذكاء عند العامة، فإن من يتصدرّ للشأن العام يجب أن يتكون متّصفا به. وهذا الذكاء -كأي نوع من أنماط الذكاء- جزء منه فطري، لكن لا يمكن غض الطرف عن أن الجزء الآخر يمكن اكتسابه وتطويره.

ماذا يحدث في غياب هذا الذكاء التوقيتي ؟!

دعونا نتخيل مجموعة من العمال يعملون في موقع بناء ولا يعلم أي منهم أي شيء إلا عن وظيفته. في يوم ما يترك المشرف على الموقع هذا العمل فيتعطّل العمل، فيبادر العمال بالذهاب لتأدية أعمالهم بدون وضوح للتراتبية لديهم، فيحاول كل عامل أن يؤدي الوظيفة التي يتقنها، لكن في نفس الوقت لا يأبه بالعمل الذي يؤديه الآخرون في نفس الموقع.. فما النتيجة الحتمية لذلك؟! فوضى، واحتكاكات بين العمال على من يقوم بعمله قبل الآخر، بمعنى آخر من الذى يجب عليه أن ينتظر؟ ولماذا؟ ذلك كله يعني تأخرا في العمل، وخروج المنتج النهائي معيبا، وبالتالي ضعف العائد، كل ذلك يزيد من حنق العمال وإحباطهم.

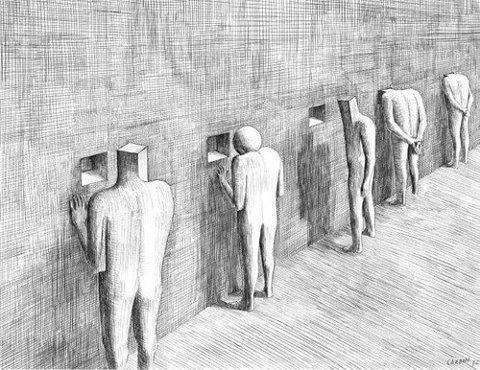

كذلك فإنه في غياب الذكاء التوقيتي يحدث خلل كبير جدا في الحياة يتمثل فى عدم القدرة على إدراك مراحل النمو والتطوّر، ورؤية الحياة في شكل سطح ثابت الصفات والمعالم، ينتج عن ذلك إنزال المطلقات على أرض الواقع بصورة خاطئة، وانتشار الثنائية والتعصّب. ومن ثم يلعب الإعلام دورا كبيرا في إشعال جذوة ذلك الأمرعن طريق عملية القولبة الممنهجة، عندما يعكف على إرسال رسائل إيجابية للعقل الباطن عن نمط معين من الحياة لتنمية الولاء للنظام أو لجذب الناس نحو منتجه، ويرسل رسائل سلبية مقابـِلة نحو منافسيه الحاليين أو المحتملين. والدور الذي تلعبه التكنولوجيا لا يقل خطورة أو أهمية، فعندما يتبادل مجموعة من الأشخاص أفكارهم على صفحات الفيسبوك وما شابهها، تتجاهل الفوارق في الخبرات والأعمار والمكانة ويصاب كثير من المتحاورين بحالة من الشجاعة الإلكترونية (أو الحماقة على وجه الدقــّة)، ومن ثم يصيرالآخر هنا مجرّد “شخص”، إما متّـفق، أو مخالف، أو متلوّن عندما لا يكون موقفه ثابتا مع أحد الأنماط المفهومة للمحاور.وكثيرا ما يرتبط هذا التسطيح الفكري بالتقليد والنقل. ويحضرنا هنا مثالان نموذجيان يوضحان هذا الارتباط ونتائجه المأساوية:

هل بالفعل عندما وصف المفكر الإسلامي سيّد قطب مجتمعاتنا بالجاهلية وحكامنا بالطغاة كان يقصد تكفير العامة وانتهاك حرماتهم والتشجيع على محاربة الحكام؟ أم أنه خلص من المقارنة بين ما كان عليه المسلمون في آخرعهد النبوة أو ما يهدف دين الحق لتحقيقه في نفوس الناس ومعاملاتهم من جهة وبين السائد لدينا من أخرى، بأننا لسنا في هذا الطور الإنساني وأننا يجب أن نعمل على استعادته؟ هل ما حدث من التكفير وتوابعه انطلاقا من فكر هذا المفكـّر وتنظيره كان سببه فتوى وتصريح منه، أم كان سببه أن تبنـّى هذه الأفكار مجموعة من النقليين الذين طبّـقوا أحكاما تنتمي لعصر سيادة منهج العدل الإلهي على واقعهم غافلين عن اختلاف الوضع؟ لم يتوقــّف العبث عند ذلك فقط، فقد جاء آخرون من النقليين أيضا وكفــّروا سيد قطب؛ لأنه نفى صفة الإسلام عن عامة المسلمين!! فكلا الفريقين أنكر واقعا وتمسّـكا بالنقل. إن الدين أنشئ في الوجود الجمعي إنشاءً ولم يُنزَّل جملة واحدة، هذه هي طبيعة الحياة، التحولات الكبيرة تأخذ وقتا ومجهودا لتحدث، و خالق الحياة أعلم بطبيعتها.

المثال الثاني هو المحاولات البائسة لنقل النموذج الغربي إلى مجتمعنا من قِبَل مجموعة من المنبهرين به، و انهيال هؤلاء “المثقّفين” على المجتمع باللوم والإهانة لرجعيّته وتمسّكه بالعادات والموروثات، وهم ما فعلوا ذلك إلا نقلا من نوع آخر، نقلا لواقع تم التوصل إليه عبر تطوّر إجتماعي دام لعقود، انطلاقا من قيم وعادات وأوضاع مختلفة عن أوضاعنا. هم باختصار لم يختلفوا عن أصحاب المنهج النقلي الديني في شيء؛ إذ أنهم افترضوا بداية أننا يمكننا أن نبدأ من حيث انتهى آخرون دون أن نكتسب خبراتهم وقدراتهم، فلاقوا نفس النتيجة الحتميّة.

لكن ماذا بوسع من لا يرون الصورة الكليّة بوضوح أن يفعلوه؟ في رأيي يجب عليهم التصرف انطلاقا من شيئين: أوّلهما أن لا يدّعي أيّ منهم أنه يرى الصورة الكلية بينما هو لا يراها، وثانيهما هو أن يكون لديهم الحد الأدنى من الإدراك للترتيب المنطقي للأشياء ولكون دور كل منهم متعلّق بأدوار أخرى وظروف معيّنة. فلا يمكن أن نحتفل بالنجاح قبل انتهاء الامتحان، ولا يمكن أن نبدأ البناء قبل فحص صلاحية الموقع وإزالة الإشغالات.. ربّما هذه المثلة المادية تبدو أكثر بداهة من أن تـُذكر، لكن نظائرها في عالم الفكر والتخطيط كثيرا ما تغيب عن الأذهان.

لقراءة المزيد من المقالات يرجى زيارة هذا الرابط.

ندعوكم لزيارة قناة أكاديمية بالعقل نبدأ على اليوتيوب.