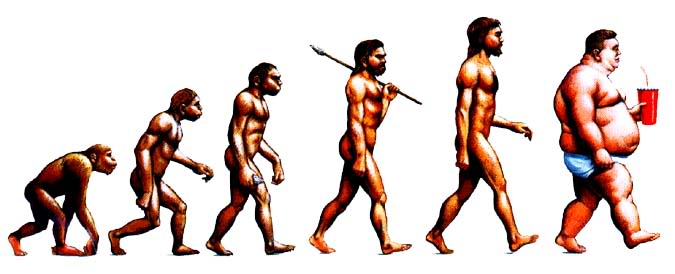

الرسم الدارويني

يقول العلامة عبد الرحمن الأخضرى فى كتابه (السلم المرونق):

معرف إلى ثلاثة قسم … حد ورسمى ولفظى علم

فالحد بالجنس والفصل وقعا … والرسم بالجنس وخاصة معا

لتصيغ قريحة العلامة شعرًا موجزًا يصف واحدًا من أهم أدوات العقل لسبر أغوار الحقيقة، ففى حقيقة الأمر إن كل تعامل صحيح له سبب وغاية مع أى منحى من مناحى الحياة لابد وأن يقوم على علم، وكل علم لابد له من ألفاظ تعرف مواضيعه ومباحثه بدقة لكى لا يختلط الحابل بالنابل ويقع اللغط، وللدلالة على خطورة غياب المعرف يمكننا النظر إلى ما وقع فيه فرانسيس بيكون مؤسس المدرسة التجريبية وما يراه من أصنام للعقل، فيضع من ضمن تلك الأصنام ما أسماه بأوهام السوقForiوهى الناشئة لديه من الألفاظ حيث يرى أن اللغة قاصرة على الوصول لحقائق الأشياء لما قامت عليه من محاولة لإشباع الحاجات العملية والتصورات العامية،[1] فيقع هنا المفكر الإنجليزى فى نفس دائرة الاحتياج لقانون وميزان واضح للتعريف، أو ما أطلق عليه الحكماء اسم المعرف، والمعرف هو “الذى يستلزم تصوره تصور ذلك الشىء وامتيازه عن كل ما عداه.”[2]، وفى الأبيات آنفة الذكر سعى العلامة الأخضرى لتلخيص ما يعرف بالتعريف بالحد والتعريف عن طريق الرسم ، ولإيضاح ما رمى إليه العلامة الأخضرى نرى ما يقوله الشيخ الرئيس حيث الحد عنده هو “قول دال على ماهية الشىء، ولا شك فى أنه يكون مشتملا على مقوماته أجمع، ويكون لا محالة مركبًا من جنسه وفصله؛ لأن مقوماته المشتركة هى جنسه، والمقوم الخاص فصله.”[3]، وهو ما قال به الشيخ أبو حامد الغزالى عن الحد حيث هو ما “قد يفهم فهمًا ملخصاً مفصلا محيطًا بجميع الذاتيات التى بها قوام الشىء متميزًا عن غيره فى الذهن تميزًا تمامًا”.[4]،أما الرسم فهو “قول مؤلف من أعراضه وخواصه التى تختص جملتها بالاجتماع.”[5]، ويتضح مما سبق ليس فقط أهمية المعرف وإنما أن يكون تعريفاً دقيقًا بالحد لا عن طريق الرسم ، حيث يعرف الحد حقيقة وكنه الشىء، أو كما يقول الشيخ الغزالى أن “الحد قول دال على ماهية الشىء.”[6]، بينما يكتفى الرسم بتعريف خصائصه دون الخوض فى حقيقته.

وبعد أن بينا ضرورة الحد بقى أن نلقى الضوء على إحدى طرق تحقيقه، وفى هذا نتجه إلى طريق التحليل العقلى، وهو المعتمد بالأساس على الأجناس والأنواع، فنحن إن نظرنا إلى زيد –من حيث هو إنسان- مثلًا لابد وأن نبدأ من حيث الأجناس العالية حيث هو جسم نامى متحرك بالإرادة (حيوان)، فإن توقفنا كان هذا حدًا ناقصًا، ولما كان مفهوم الحيوان من حيث هو حيوان –أى حى- يندرج تحته العديد من المفاهيم التى هى بدورها تحتوى على العديد من المصاديق، فكان أن ميزنا الإنسان عن الحيوانات بالإجماع بكونه ناطقًا أى مفكر عاقل قادر على التعبير عن نفسه، فكان الإنسان حيوانًا ناطقًا حدًا تامًا للإنسانية،[7] فنحن إن أغفلنا عن حيوانيته أصبح عقلا محضًا مشترك فى هذا مع الملائكة مثلا، وهو الخطأ الذى وقع فيه المفكر الفرنسى رينيه ديكارت الذى عرف الإنسان بكونه ((جوهر مفكر))[8]، فكان هذا التعريف مفتقدًا لتمييز الإنسان بما هو إنسان، أما إذا أغفلنا نحن الجانب الناطق فى الإنسان بما له من ناطقية وقعنا فيما وقع فيه العديد من فلاسفة الغرب، فكان الإنسان لديهم حيوان يُعرف بأعراضه كالأكل والشرب والمشى.

وربما كانت النظرة إلى المعرف وضرورته ليس بما ينبغى أن تكون، إلا أن أهمية ذلك المبحث المنطقى تبدو واضحة جلية مع تلك النظرة الفلسفية لدى كل من الفلسفة العقلانية والفلسفة المادية للإنسان، فالفلسفة المادية الغربية يبدو أنها قد وجدت ضالتها فى نظرية التطور لداروين، والتى وإن ثبتت صحتها أو خطؤها لا تعنى بالضرورة وجود إله من عدمه كما قد يخيل للبعض، فالحقيقة أن أهمية تلك النظرية للغرب تتمثل فى ذلك الجانب الفلسفى الإجتماعى المرتبط لتعريف الإنسان بما هو إنسان، فبينما تجد أهل الفلسفة مثل أرسطو وأفلاطون –مع ما بينهم من اختلافات جمة- ينظرون للإنسان كناطق مميز بناطقيته، ترى على الجانب الآخر داروين وقد نظر لأعراض الإنسان وفقط دون النظر لحقيقته كحيوان ناطق، فلم يرى من الإنسانية سوى انتصاب القامة والتشابهات الجسمانية والعضلية بين الإنسان والحيوان، متجاهلا الإجابة على سؤال فرضته نظريته نفسها، فإن كان الانتخاب الطبيعى يجبر الزرافة على تطور بنيتها سعيًا للغذاء فمن أين أتى ذلك التطور العلمى؟ أمن الطبيعة أم مما ميز به الإنسان كناطق عاقل مفكر؟ فالحقيقة أن النظرية قد تفسر التطور البنيوى والجسمانى للإنسان إلا أنها تفشل بشدة فى تفسير ناطقيته، والتى وإن تغير شكل الإنسان فأصبح قردًا أو فراشة فإنه لن يفقد إنسانيته أبدًا إلا إن فقد عقله، فإن غاب العقل وغابت الناطقية ما كان بإنسان.

ليخرج من ذلك التعريف عن طريق الرسم تلك الفلسفات الناظرة للإنسان كحيوان، القاصرة فى التعامل معه والمكتفية بإشباع شهواته ورغباته، الباحثة عن كفاية نصفه الأسفل دون السعى وراء غاية أو كمال حقيقى، متجاهلة ما له من حاجات روحانية ونفسية وعقلية، مكتفية بالسعى وراء حقائق مشوهة تجعل من سعيه لا يختلف حقًا وصدقًا عما يظنه هؤلاء من كون أسلافه من القردة، وترى نتيجته الحتمية فى صدام قادم بينه وبين أشقاؤه –كما ترى فلسفاتهم- من القردة كما قدمته السينما فى فيلم (كوكب القردة)، أو فى نهاية عبثة لا غاية منها كما انتهى من سبقه من الحيوانات، فتحدثت كثير من الكتب والروايات والأفلام عن نهاية مشابهة لما لاقته الديناصورات، ولم لا؟ وقد فشل فى معرفة حقيقة الإنسان والتمييز بينه وبين غيره من الكائنات، متناسيًا أن نظريته ذاتها صحت أم لا، تكفى للبرهنة على ما لديه من قدرة على التحليل والاستنباط لم تتأتى بالقطع من انتصاب الجسد أو إبهام زائد!!.

المراجع:

المنطق – دار التعارف للمطبوعات 2006

تاريخ الفلسفة الحديثة – دار المعارف بمصر

الطبيعة وما بعد الطبيعة – مكتبة الثقافة الدينية الطبعة الأولى 2009

معيار العلم – دار الكتب العلمية .. بيروت-لبنان

الشمسية فى القواعد المنطقية – المركز الثقافى العربى – الطبعة الأولى 1998

الإشارات والتنبيهات – دار المعارف

[1]تاريخ الفلسفة الحديثة – يوسف كرم صـ46

[2]الشمسية فى القواعد المنطقية – مهدى فضل الله صـ210

[3]الإشارات والتنبيهات (القسم الأول) – ابن سينا بتحقيق سليمان دنيا صـ204

[4]معيار العلم – أبو حامد الغزالى صـ253

[5]الإشارات والتنبيهات (القسم الأول) – ابن سينا بتحقيق سليمان دنيا صـ210

[6]معيار العلم – أبو حامد الغزالى صـ255

[7]لمزيد من التعمق فى معرفة التحليل العقلى انظر المنطق- محمد رضا المظفر صـ117