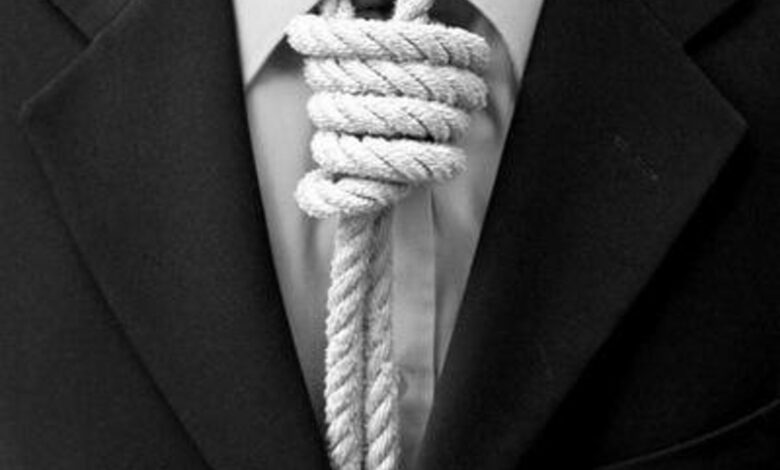

الانتحار بربطة عُنق!

الألفة بيني وبين ربطة العنق تكاد تكون منعدمة، فقد فشلت أكثر من مرة في تعلم كيفية ربطها، ولم أجد مخرجًا من هذا المأزق سوى أن أحمل ما لدَّي منها إلى من يُجيد ربطها ثم أحتفظ بها جاهزةً لحين الحاجة إليها. حقًا أنني أرتديها في كثيرٍ من المناسبات الأكاديمية والاجتماعية، لكني أُسرع بمجرد ما تنتهي المناسبة إلى خلعها لترقد في حقيبتي، وحينئذ أشعر وكأنني قد تحررت من قيدٍ كان يحول بيني وبين الهواء، ويقتطع من حريتي قدرًا يزداد بزيادة زمن ارتدائها.

سألني صديقٌ لي عن سبب انعدام الألفة بيني وبين ربطة العنق، لا سيما وأنها باتت من مستلزمات الأناقة، بل وعنصرًا أساسيًا من عناصر الزي المميز للأستاذ الجامعي! لم أجد إجابة واضحة سوى إحساسي بأنني أكثر حرية بدونها، وأكثر قربًا من البساطة المفتقدة في المجتمع الأكاديمي.

لكنني تذكرت وقتئذٍ مقولة أحد أساتذتي، حين كنا نحضر سويًا مناقشةً لإحدى الأطروحات الجامعية. كان من بين الجلوس على المنصة أستاذٌ بالغ الأناقة، توحي ربطة العُنق التي تُزين قميصه وسُترته بحوارٍ شيق، لكنه ما إن بدأ الحديث حتى كشف عن جهلٍ عميقٍ وأسلوبٍ في الحوار مبتذل. حينئذ علَّق أستاذي قائلاً: «إن أناقة الخارج لا تعني بالضرورة أناقة الداخل، بل ربما كانت تعويضًا عن نقصٍ يكابده الداخل». والداخل هنا بالطبع هو الفكر بأوسع معانيه، بما في ذلك الفضيلة بوصفها علمًا.

تذكرت أيضًا في هذا الموقف مقولة سقراط لتلميذٍ له ظل ملتزمًا الصمت: «يا هذا تكلم حتى أعرفك!»، ولا غرو، فالصمت قد يكون منجاةً لصاحبه من سوءات الفكر وزلات اللسان، لكنه يغدو في الوقت ذاته ستارًا حاجبًا لمكنونات الذات وتوجهات العقل وإمكاناته، فمَثلُ الصامت –وإن في أناقة– كمَثلِ البيت، قد يعكس مظهره جمالًا يفتقر إليه الباطن، والعكس صحيح، فقد يكون المظهر رثًا، لكنه يُخفي وراءه جمالًا فكريًا وسلوكًا أخلاقيًا راقيًا.

استنفار تجميلي مؤقت

والحق أني لا أهدف من هذا المقال إلى سرد ما قد يعتبره البعض تجربةً ذاتية، فما منا من أحدٍ إلا وقد خدعه الظاهر يومًا، إنما أهدف بالأحرى إلى تأمل الحالة العربية في ضوء ثنائية الظاهر والباطن. وأعني بالحالة العربية مجمل الأوضاع الاجتماعية التي آل إليها الشأن العربي في حقبتنا الراهنة، وما يرتبط بها من تشريعات وقوانين تندرج إعلاميًا تحت كلمة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قِبله العذاب، ألا وهي كلمة «الحداثة».

الحالة العربية التي أصفها أشبه ما تكون بحالة الاستنفار التجميلي المؤقتة التي تسبق زيارة مسؤولٍ ما لإحدى المدن أو الأحياء، والتي خبرناها جميعًا منذ سنوات طويلة خلت، فما إن يقترب موعد الزيارة حتى يحتشد عمال المدينة أو الحي لتنظيف الطرقات وتزيينها بأشكالٍ مختلفة من الزهور، فضلاً عن طلاء جذوع الأشجار وسيقانها بالجير الأبيض؛

كأن النظافة والجمال قصرٌ على عِلية القوم من صُناع القرار وأصحاب الدرجات الحكومية العُلى، أما رعاياهم فلا غضاضة في أن يعودوا أدراجهم لحياة بائسة يطوف القبح بجنباتها، أو كأن من قام بفعل التجميل قد أراد أن يُثبت للمسؤول زيفًا أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان!

نتغنى مثلًا بما نقيمه من معارض دورية للكتب، وإن كانت معدلات القراءة لدينا تقبع في الدرك الأسفل من معدلات القراءة العالمية تحت تأثير انخفاض الدخل وارتفاع أسعار الكتب وإلحاح أولويات الحياة! ونملأ الدنيا صراخًا عن تطوير التعليم وضمان جودته، وإن كانت المُحصلة في النهاية لا تتجاوز قاع التصنيفات الدولية، وجودة المظهر لنظام تعليمي تكاد تعصف به عوامل الفساد والتخلف! يُحدثنا الإعلام عن مبادئ الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، بشرط ألا تتجاوز تلك المبادئ حدود الكلمات الرنانة إلى وقاحة الفعل، وهكذا!

ربطة عنق خانقة

يقول الفيلسوف والمؤرخ البريطاني «أرنولد توينبي» في معرض تحليله لأسباب انهيار الحضارات: «إن الحضارات لا تموت قتلًا، وإنما انتحارًا»، وعالمنا العربي اليوم ينتحر بربطة عُنق: ربطة عُنق تُزين جسدًا مريضًا يكابد لحظة الاحتضار، هو جسدٌ يكابد مشقة الحصول على رغيف خبز يقيم صُلبه، وعلى تعليم آدمي يُخرجه من غيابة الجهل، وعلى حرية تشق له طريقًا خارج سراديب الفساد التي قُيد بداخلها طويلاً، عالمنا العربي اليوم يترنح..

إذ ماذا يفعل الزمار حين يفقد مهارته فيعجز عن إغراء حاضري الحفل عن الاستجابة بالرقص؟ إنه يحاول في ثورة غضب أن يفرض نفسه بالقهر على الجموع، فيستبدل بالمزمار سوطًا يلهب به ظهورهم فيترنحون، ويظن المشاهدون من الخارج أنهم يترنحون رقصًا وفرحًا، لكنها في الحقيقة رقصة الألم.. رقصة الاحتضار.. رقصة ما قبل الموت.

ألم يأن إذن أن نخلع عن أعناقنا تلك الربطات الخانقة لكي يستنشق الجسد المريض هواءً جديدًا ونظيفًا؟ ألم يأن لنا أن نُخضع الجسد النحيل المنهك لفحوصات ناجعة تُشخّص أمراضه بدقة فتعُيننا على وصف الدواء؟

أخشى أننا ننتظر حتى نصل إلى الكارثة!

اقرأ أيضاً:

ما أبشع أن تكون ضعيفًا في هذه الدنيا!

* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.