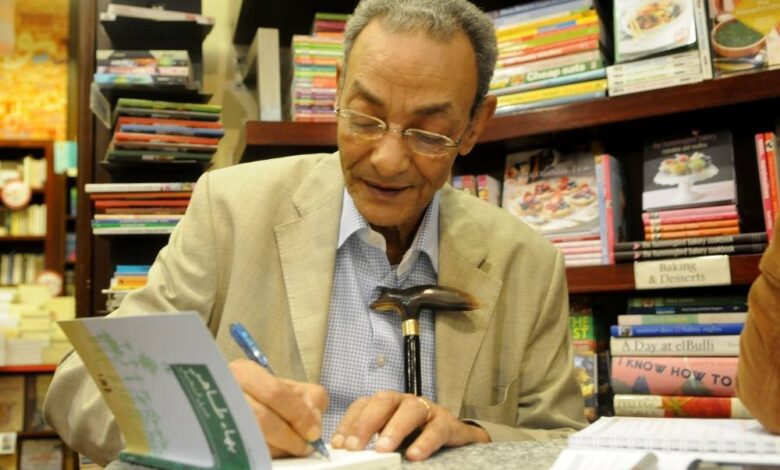

بهاء طاهر .. رحلة مثمرة في نهر الأدب وعلى ضفتيه

عن سبعة وثمانين عامًا غيب الموت قبل سنة الأديب المصري البارز بهاء طاهر، بعد سنوات أخيرة قضاها في مجاهدة الذاكرة الغاربة، التي منحته صمتًا على صمته، كان يقطعه في سنوات الإبداع الطويلة برواية لافتة أو مجموعة قصصية، وبعض المساهمات النوعية في الحياة الثقافية والسياسية العامة والترجمة.

نسج طاهر –المولود بمدينة الجيزة في يناير 1935– مساره الأدبي على مهل، منذ أن ظهرت مجموعته الأولى “الخطوبة” عام 1972 وسط عطاء آخر قضاه بين الترجمة في الهيئة العامة للاستعلامات، والإخراج الدرامي والعمل مذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني، الذي كان من مؤسسيه عام 1975، قبل أن تعصف به السياسة، كما عصفت بغيره، فمُنع من الكتابة، وضاقت به الحال، فاضطر إلى أن يسيح في قارتي إفريقيا وآسيا للعمل بالترجمة عن الإنجليزية التي كان يتقنها، قبل أن يستقر به المقام في جنيف مترجمًا أيضًا في الأمم المتحدة بين عامي 1981 و1995.

أعماله

عرفت بهاء حين قرأت روايته “خالتي صفية والدير” عام 1992، التي منحتها فكرتها المستوحاة من خبرته في رحاب الأقصر –حيث مسقط رأس أبيه– ألقًا شديدًا، إذ رأت النور بينما كانت مصر تشهد عنفًا سياسيًا طاحنًا في تسع سنوات من الدم، إثر الصراع بين بعض فصائل الحركة السياسية الإسلامية المتطرفة والدولة والمجتمع، انزلق ليستهدف مسيحيي مصر، فصارت هذه الرواية القصيرة –التي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني مهم– أحد روافد المقاومة بالفن والفكر معًا، تتكئ على الوحدة الوطنية المصرية، التي تعد هي والنيل ركيزة أساسية لوجود مصر وأمنها القومي المتفق عليه بين أبنائها.

ظهرت الرواية قبل عودة بهاء إلى مصر بثلاث سنوات تقريبًا، فأعادته فاعلًا في الساحة الأدبية، التي كان قد رفدها بعدة أعمال أخرى بعد “الخطوبة”، وهي مجموعتا “بالأمس حلمت بك” و”أنا الملك جئت”، ثم روايتي “شرق النخيل” و”قالت ضحى” اللتين ظهرتا عام 1985، وبعدها مجموعة قصصية رابعة “ذهبت إلى شلال”، التي حافظ فيها على سمته في القص، حيث الشاعرية والتكثيف والعمق الفلسفي، ما حدا بالناقد والروائي الكبير إدوارد الخراط إلى اقتطاع فقرات من “أنا الملك جئت” ليبرهن على أنها قصائد شعر جيد.

كان بهاء إلى جانب الكتابة قد ترك قبل الغربة سمعة طيبة بين الأدباء، جناها خلال عمله في الإذاعة، التي شملت عرض عشر مسرحيات مصرية ونقدها، وتقديم عديد من الأدباء الواعدين والراسخين، الذين لم ينسوا إخلاص بهاء للإبداع والمبدعين، ولم تفارق مخيلاتهم ابتسامته العذبة التي كان يقابلهم بها، ولا إجادته فن الإصغاء إليهم في صبر وأناة، ولا النصح الذي كان لا يبخل عليهم به، إن طلبوه منه.

صاحبت عودة بهاء طاهر إلى أرض الوطن ظهور روايته “الحب في المنفى” التي وصفها الناقد الكبير علي الراعي بأنها “رواية كاملة الأوصاف”، وصارت عبارتها الاستهلالية أمثولة يرددها أدباء كثر، إذ تقول: “اشتهيتها اشتهاء عاجز، كخوف الدنس بالمحارم”، لتحكي ما كابده رجل في الغربة، كان يتابع على بعد المسافة كل ما يجري في الوطن العربي من تصاريف السياسة وأفعالها الهوجاء خلال عقدين فارقين في تاريخ العرب المعاصر.

قوبلت الرواية، التي صدرت في سلسلة روايات “الهلال” بحفاوة بالغة من النقاد والقراء على حد سواء، فأعادت مؤلفها بقوة في عالم الإبداع السردي، الذي أخلص له بهاء طوال عمره، وكتب على هامشه كتابه المهم “أبناء رفاعة، الثقافة والحرية” وترجم رواية الأديب البرازيلي باولو كويلو “الخيمائي” التي صدرت أيضًا عن الهلال تحت عنوان “ساحر الصحراء”، ثم عاد بهاء إلى السرد، فأصدر “نقطة النور” و”واحة الغروب” التي حصدت الجائزة العربية للرواية العالمية “البوكر” في دورتها الأولى عام 2006، ليأتي آخر عمل أدبي له وهو “لم أعرف أن الطواويس تطير” وهي مجموعة قصصية، إذ أبى الرجل إلا أن ينهي حياته الأدبية بالعودة إلى هذا الفن البديع، الذي أجاده كثيرًا، مأسورًا بغنائية وبساطة وقدرة على الوصف والحكي، جعلت يوسف إدريس يصف أعماله القصصية الأولى بأنها متفردة، ويصفه هو بأنه “كاتب لا يستعير أصابع غيره”.

سماته الشخصية

لم يُعرف عن بهاء طاهر –الحاصل على البكالويوس في التاريخ من كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1956 ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام شعبة إذاعة وتلفزيون عام 1973– تبنيه لمعارضة زاعقة في وجه السلطة السياسية، لكنه حافظ على مسافة منها، منتقدًا أداءها وخطابها في هدوء وإحكام، كلما سنحت له الفرصة، في الندوات والمؤتمرات التي كان يحضرها، أو عبر إطلالته المتلفزة، التي أخذته ليكون واحدًا من أهل الأدب المتفاعلين مع ثورة يناير، إذ ظهر بعدها في عدة برامج منتقدًا التجربة السياسية السابقة على الثورة، منذ يوليو 1952 وحتى يناير 2011.

كان بهاء على التصرف نفسه مع الحركة الثقافية التي ماجت بألوان طيف عديدة، ومرت بمنحنيات من الصعود والهبوط والمراوحة، فصار بهذا “الاعتدال” عقلًا وقلبًا مفتوحين على الجميع، ووجد له أنصارًا بين الأدباء والنقاد يدافعون عنه في صمته أو غيابه، ويردون اغتيابه، حتى وجدنا كثيرين منهم ينتفضون طارحين اسمه بقوة وقت أن قام د.صلاح فضل رئيس “مجمع اللغة العربية” بترشيح الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي لجائزة نوبل في الآداب عام 2021.

وحين كان بهاء يحصد جائزة أو يحصل على تكريم ما، لم يكن هذا يصنع أبدًا جدلًا ولغطًا وأخذًا وردًا حول “الجدارة” مثلما يحدث غالبًا مع أدباء أو كتاب غيره، فقد كان أهل الكتابة يقرون له بالاستحقاق، ليس فقط لما أنتجه من أعمال روائية وقصصية وترجمات وجهد حركي في الإذاعة وغيرها، إنما أيضًا لأن الجميع يدركون أن بهاء لم يسعَ إلى شيء، ولم يلح في طلب ما حصل عليه، إنما أتاه في مقامه ومكانه أو خلوته البسيطة، راضيًا مرضيًا.

اكتسب بهاء هذا الإجماع أيضًا باجتنابه الدخول في معارك شخصية صغيرة –تورط فيها غيره وانتقصت منه– وبعدم مزاحمته أي أحد على شيء مما يجنيه الأدباء من منافع، وبإمساك لسانه عن الخوض في شأن غيره، حتى أنك لا تضبطه ذات يوم خائضًا أو قائلًا أو مصرحًا علنًا يعيب هذا، أو يحط من شأن ذاك. كما تواصل –على قدر الاستطاعة– مع مختلف الأجيال، ومنهم جيلي، إذ لا أنسى يوم أن قدمني للقراء في ندوة عقدتها “دار الشروق” لمناقشة روايتي “شجرة العابد”، بادئًا حديثه بالقول: “جئت اليوم لأشارك في الاحتفاء برواية لافتة، وكاتب أقدره”.

لم يكن الفن وحده هو الذي حمل بهاء طاهر على أجنحته في المجال العام، لا سيما مع اتساع دوائر من يعرفونه بعد تحويل روايته “واحة الغروب” إلى مسلسل تلفزيوني أيضًا، إنما كثير من الاستقامة والحياد والنزاهة، التي حرص عليها، وكذلك الصدق الفني الذي وصفه الكاتب علاء الديب بأنه “النبرة الأولى التي تصافحك في سطوره”.

جوائزه

بهذا حصل بهاء على تقدير من الدولة والمثقفين، جعله يحصد جوائز مهمة: جائزة الدولة التقديرية، جائزة الرواية العربية التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مصر، جائزة مبارك –التي سميت بعد الثورة “جائزة النيل”– التي فاز بها قبل عامين من اندلاع الثورة، فلما قامت ردها عن طيب خاطر إلى سلطة تخضبت يدها بدماء الثوار الأحرار. بعد الثورة كُرِّم بافتتاح قصر ثقافة في الأقصر باسمه، وقد تبرع هو بقطعة أرض يمتلكها عن أهله لإقامة هذه المؤسسة التي لا تزال تخدم الثقافة والمثقفين هناك.

وكُرِّم بهاء خارج مصر، ففضلًا عن البوكر العربية، حصل على جائزة “الملتقى” للرواية بالأردن، كما حصل على جائزتين إيطاليتين: “جائزة جوزيبي أكيربي” عام 2000 عن رواية “خالتي صفية والدير”، و”جائزة آلزياتور” عام 2008 عن رواية “الحب في المنفى”، وتُرجمت بعض أعماله إلى عدة لغات أجنبية، وأُعِدت حولها أطروحات جامعية داخل مصر وخارجها، ورشحه اتحاد كتّاب مصر لجائزة نوبل في الآداب، باعتباره في طليعة من يستحقونها من الكتّاب المصريين الكبار.

كان بهاء يعتبر الكتابة “رسالة”، ويرى أن إبداعه الأدبي قام ليقول شيئًا في أهل مجتمعه بين الريف والمدينة والحضر والبادية، وعلى رأس ما قاله ضرورة أن يتحرر الناس من الفقر والاستعباد والاستبداد، ويجدون ما يضمن لهم عيشًا كريمًا، وهما سمتان تعلمهما جيدًا سواء خلال تجربته الأولى في مصر، أو في سفره وإقامته في الغرب، إلى جانب سمة ثالثة هي النهوض، الذي حلم به طويلًا، فأطلق على أجيال من المثقفين “أبناء رفاعة” باعتبار الطهطاوي –ابن الصعيد مثله– صاحب البصمة الأولى في نهضة مصر الحديثة.

وارى جسد بهاء طاهر الثرى، لتبقى روحه سابحة في كون الله الفسيح، وتبقى أعماله جارية ينتفع بها الناس على الأرض، فقد كان كاتبًا أعطى الأدب من وقته وعرقه وقريحته وتأمله وصمته الكثير، فمنحته الكتابة مقامًا رفيعًا بين أهلها، وعند القراء، حتى صار كثيرون يطلقون عليه صفة حميدة: “البهاء الطاهر”، أو يرونه اسمًا على مسمى.

اقرأ أيضاً:

الأديب سعيد نوح ولعبة التجريب الدائم

* تنويه: الأفكار المذكورة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع.

_________________________________

لمتابعة قناة اليوتيوب لأكاديمية بالعقل نبدأ، اضغط هنا

لقراءة المزيد من المقالات، اضغط هنا